【編者按】革命老區是黨和人民軍隊的根,是中國人民選擇中國共產黨的歷史見證。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,為了展示老區新時代的新成就、新面貌、新變化,央廣網記者走進山西革命老區看發展,推出《光耀太行·紅土巨變》融媒體系列主題宣傳。

央廣網朔州9月22日消息山陰縣地處山西省北部,是雁門關外第一縣,長城文化資源富集地,著名作家丁玲筆下描繪的桑干河貫穿縣域全境。

作為歷史上重要的軍事戰略要地,山陰的土地上曾經歷漢逐匈奴、唐御突厥等諸多戰役。時光流轉、歲月更迭,在抗日戰爭時期,這里建立了“右山朔懷抗日根據地”,開展了轟轟烈烈的抗擊日寇侵略的斗爭。

憶往昔崢嶸歲月稠,如今的山陰立足自身資源優勢,在打造“北方奶都”“全國富硒小米之鄉”和“廣武長城”文旅品牌賽道上跑出了加速度。

“長城+” 讓長城四季活力涌動

從太原出發,沿著高速一路向北,穿過雁門關隧道,就能看到山陰境內綠色山脊上蜿蜒起伏的長城遺跡。這段現存近36公里的長城與“中華第一關”雁門關一起,共同構筑起古代邊陲“北門鎖鑰”的防御格局。

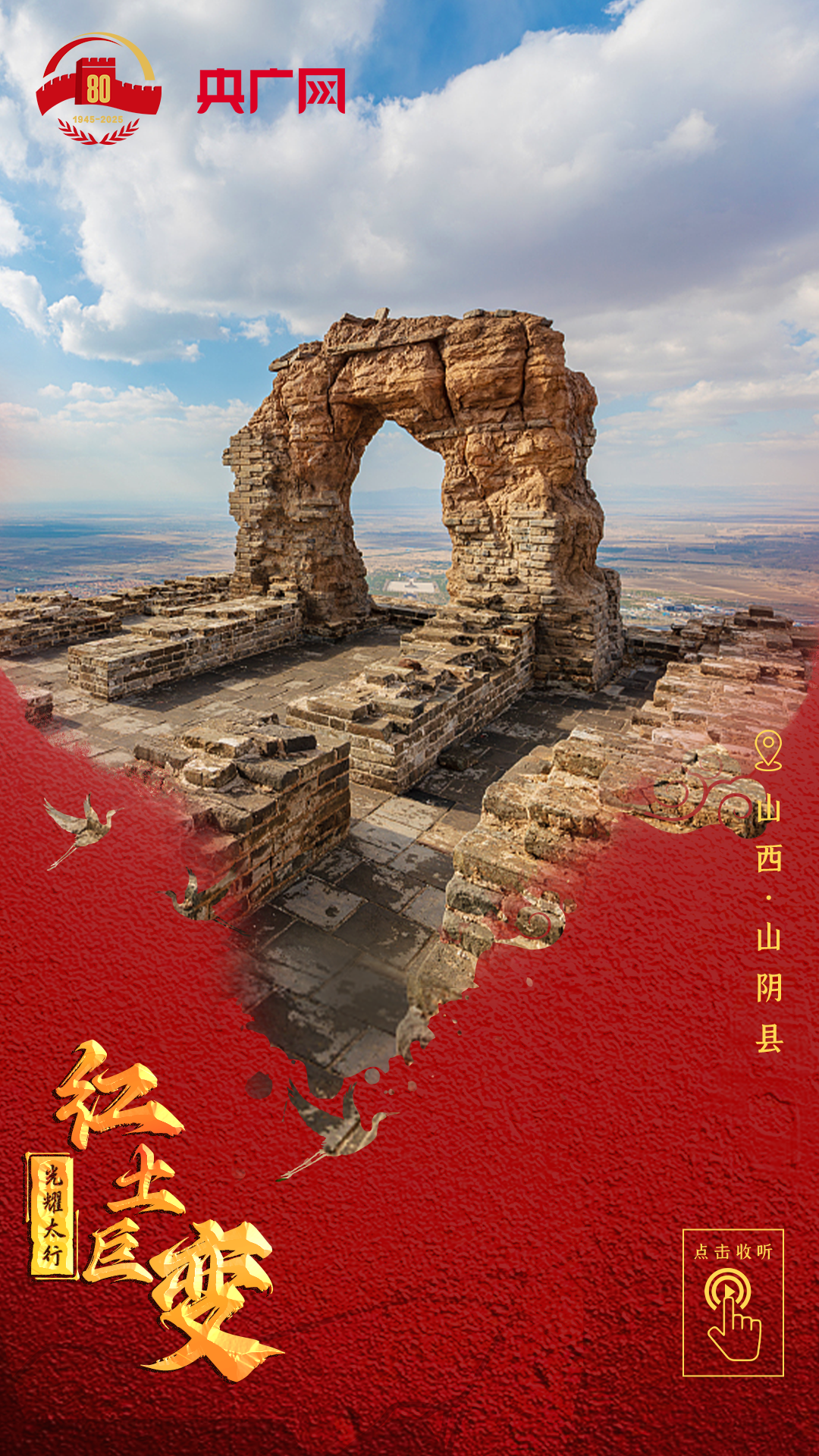

順著盤山公路上行約20多分鐘,就可以到達廣武三段明長城的10號敵樓箭墻,它有一個非常詩意的名字——月亮門。在這里,游客合影留念,極目遠眺,巍峨長城帶來的視覺沖擊和冽冽山風瞬間讓人穿越到兵戈鐵馬的年代。

“月亮門”成為萬里長城的地標之一(央廣網記者 張晉鵬 攝)

“月亮門是免費對外開放的,每年約有10萬人來參觀。我的工作就是每月4次巡護5公里的長城段,確保長城本體安全和游客正常游覽。”長城保護員郝中華告訴記者。

在位于月亮門腳下的管護站里,實時顯示這5公里長城沿線30個攝像頭傳回的畫面,郝中華可以通過手機,對長城沿線進行24小時監控。目前,山陰共有42名長城保護員,像郝中華一樣,常年駐守在長城保護一線。

廣武豐富的文旅項目展現長城多樣魅力(央廣網記者 張晉鵬 攝)

山陰長城沿線的歷史遺存十分豐富,其中,漢墓群、舊廣武城等遺址都是國寶級文物。2020年,山陰廣武長城國家文化公園項目被列為長城國家文化公園重點建設項目。以此為契機,山陰重點實施并完成長城遺址遺跡基礎設施建設、長城博物館裝修改造、舊廣武歷史文化名村建設、新廣武北關樓保護修繕、廣武國際滑雪場建設等項目。

推動文旅深度融合,是做好“長城+”這篇大文章、推進長城國家文化公園建設的有效路徑。

如今,在廣武長城國家文化公園,游客們冬季在翠微山間的雪道馳騁,夏季于長城腳下越野騎行……歷史自然景觀與現代旅游休閑方式完美結合,集旅游、滑雪、山地運動、文化康養于一體的旅游圈建設正在晉北小城蓬勃發展,“廣武長城”也成為全國長城文旅產業中響當當的地域品牌。

山陰,牛!牛!牛!

山陰被譽為“北方奶都”,這里不僅牛羊遍地,還是全國產糧大縣之一,全國知名的“富硒小米之鄉”。一個“牛”字,是對山陰農牧業全面發展的概括。

走進山陰合盛堡鄉黃花梁萬畝富硒有機農業旱作基地(以下簡稱有機農業旱作基地),像是走進農作物的“大觀園”,小米、小麥、李子、西梅、杏等20多個品種,在這片土地上蓬勃生長。“黃花梁坡區是典型的火山巖土質,土壤中硒含量很高,種出來的瓜果蔬菜和小雜糧不僅口感好,還極富營養。”基地負責人陳志龍介紹。

黃花梁萬畝富硒有機農業旱作基地俯瞰(央廣網記者 張晉鵬 攝)

該縣14個合作社近3000戶農戶成立聯合社,種植規模達2萬多畝,在山西農業大學有機旱作晉北工作站30多位農技專家的指導下,以種養結合的全產業鏈模式,打造現代農業的山陰樣板。“僅富硒小米每年就可產600噸,其中40%線上銷售,年產值達到3000多萬。”陳志龍說。

如今,山陰正統籌“北山小雜糧、南山經濟林、川區糧草蔬”產業發展布局,主打“特色”“優質”品牌。 全縣雜糧種植面積穩定在30萬畝,年糧食產量6億斤。僅有機農業旱作基地,就有2000多畝試驗田,種植著晉北地區的所有農作物,成為全國有機旱作試驗的“主陣地”之一。

在大力發展有機旱作農業的同時,山陰的傳統優勢產業畜牧業,也從上世紀70年代開始,持續“牛”了半個多世紀。

“北方奶都”領軍山西畜牧產業(央廣網記者 張晉鵬 攝)

地處北緯39度,依翠屏山,傍桑干河,山陰是優質草食畜產品的理想生產區域。作為馳名華北的奶牛養殖大縣,目前山陰奶牛存欄量近8萬頭,已形成了集奶牛養殖、乳品、飼草、食用農牧產品深加工于一體的現代化產業鏈,年產值突破24億元。

在古城乳業集團液態奶生產車間,全自動生產線高速運轉,新鮮牛奶經過層層加工,變身為各類乳制品。這家山西省最大的乳制品全產業鏈企業,以日處理800噸鮮奶的產能,源源不斷地生產著“養育山西兩代人的好乳品”。

2024年,山陰完成奶業生產能力提升整縣推進項目,鮮奶年產量達到29.7萬噸,種植優質飼草20萬畝,收貯38.6萬噸,并建成全省首家飼草檢測檢驗中心。

近年來,山陰通過“全省特色農產品加工”和“雁門關生態畜牧核心區”兩大基地建設,實施“六好八化”戰略,在山西創建農牧融合發展強縣的道路上勇執牛耳。

“高鐵時代” 山陰向新向美“提速”

2024年12月31日,集大原高鐵開通,山陰正式進入“高鐵時代”。“開通半年多來,已發送旅客14.98萬人次,目前每天有36趟列車停靠山陰。”山陰南站站長陳繼宏告訴記者。

山陰進入“高鐵時代”(央廣網記者 張晉鵬 攝)

沿著鐵軌行進的方向,山陰正在開啟一段主動融入京津冀協同發展,加強與長三角、粵港澳大灣區合作,深化與晉蒙冀、呼包鄂榆、成渝陜、中部城市群聯動的提速發展之旅。

城市向新而生,環境向美而行。

在國家級濕地公園——山陰桑干河濕地公園里,綠樹成蔭的步道上傳來陣陣鳥鳴,人們健身休閑歡笑嬉戲,登高遠眺是桑干河緩緩流淌,不時有飛鳥掠過水面……人與自然和諧相處的畫面,是城市高質量發展最靚麗的名片。

桑干河是京津冀晉地區的水源涵養區、生態屏障和生態廊道,承擔著“一泓清水送首都”的重要使命。桑干河山陰段曲長26.67公里,2011年啟動桑干河濕地生態修復工程后,“桑干不干、桑地奇觀”的秀美景色沿河再現。

冬日的桑干河濕地公園是候鳥的家園(央廣網記者 張晉鵬 攝)

“濕地公園面積有859.32公頃,種植樹木500多萬株。目前,濕地公園監測到野生動物有198種。2021年還在公園內發現十幾株國家二級保護植物野大豆。”桑干河濕地公園宣教員黃華告訴記者。這里四季皆有風景,濕地公園不僅是生態功能完善、環境宜人的城市“會客廳”,也成為候鳥遷徙路中不可或缺的“中轉站”。

長城蜿蜒承古今,桑干奔涌向未來。從烽火邊關的歷史印記,到文旅融合的四季歡歌;從沃野千里的“硒”望田野,到產業鏈條的“牛”氣沖天;從高鐵飛馳的時代提速,到桑干濕地的生態畫卷,今日山陰正通過激發經濟發展活力、展現地域文化魅力、深挖優勢產業潛力,在晉北大地續寫著富民強縣的時代華章。

點擊下方海報,聆聽紅色山陰

總策劃:韓文

監制:張潔

記者:張晉鵬 溫雅慧 尹琳岑(見習)

指導:中共山西省委網信辦

鳴謝:中共山陰縣委宣傳部

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容