央廣網合肥11月17日消息(記者張潔 見習記者尹琳岑)11月13至14日,由合肥市網信辦攜手央廣網安徽頻道共同策劃的“科創新潮 山水有約”中部六省媒體行主題活動在合肥啟動。為期兩天的行程中,媒體團走進合肥的實驗室、產業園區與生態治理示范區,實地探訪這座科技名城如何在前沿產業布局與人文生態共融中,走出一條獨具特色的高質量發展新路徑。

“科創新潮 山水有約”中部六省媒體行記者團(央廣網發 劉玉才 攝)

產業創新的“合肥現象”

在合肥,創新如雨林生態般,在千行百業“落地生根”,煥發出蓬勃的應用活力。

走進科大訊飛股份有限公司(以下簡稱“科大訊飛”)的AI體驗館,一句隨口的河南方言,經智能翻譯設備瞬間捕捉后,便實時精準轉寫,流暢轉化為多國語言文字。

作為中國人工智能領域的領軍企業,近年來,科大訊飛聯合中國科學技術大學共同建設了認知智能全國重點實驗室,其發布的訊飛星火大模型多項核心能力在中文領域已實現對國際先進水平的追趕與超越。

記者團一行在訊飛小鎮采訪(央廣網發 劉玉才 攝)

“我們已在AI+生活、教育、醫療等多個領域實現深度布局。”科大訊飛講解員向記者展示了豐富的AI產品生態:一副智能耳機,即可實現與外國友人的無障礙交流;手機端的“AI健康助手”,輕松為用戶完成日常健康管理;AI學習機讓家長告別輔導作業的焦慮,將名師隨時請到孩子面前。

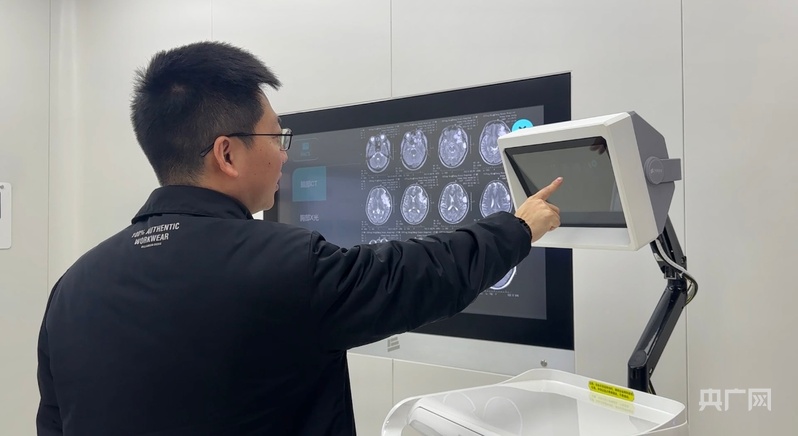

“請點擊空中的開關鍵。”在不遠處的安徽省東超科技有限公司展廳,其自主研發的“無介質空中懸浮成像”技術,讓創新以另一種形式變得“觸手可及”。展廳講解員為記者演示空中成像點觸的便捷:在社區垃圾站,只需輕輕點擊空中懸浮交互界面的按鍵,垃圾桶便會自動打開;在模擬手術室,醫生可直接在空中揮動手指,查看患者傷處影像,一定程度上免去了交叉感染的煩惱;在博物館,珍貴文物以“空中文物”形式懸浮呈現,觀眾不僅可裸眼觀看,還能實現“隔空”放大、旋轉等互動操作。

記者團成員體驗手術室的“無介質空中懸浮成像”技術(見習記者尹琳岑 攝)

在合肥,創新的活力不僅激蕩在傳統的實驗室,也流淌于城市的山水人文之間,科技與人文相互滋養,共同塑造一座城市的“硬實力”與“軟實力”。

“小洱海”邊,生態“高顏值”正不斷轉化為發展“高價值”。一批文創店、咖啡館、茶空間圍湖而生,年輕創業者們用創意和情懷,讓巢湖畔成為詩意棲居地和創業熱土。茶客們在此或倚欄觀湖,或低聲細語,在湖光瀲滟中靜享光陰的美好。

巢湖“小洱海”沿線遍布創意茶館(記者劉浩 攝)

在紫云山(包河)文化創意產業園,千億文創產業方興未艾。這里不僅是全國唯一的國家廣播影視科技創新實驗基地,也是國家級文化產業示范園區。超高清視頻、高速攝像、全色光顯、科學可視化、科技展陳等一大批科技成果在此實現產業化,微短劇、人形機器人等新興業態更在此蓄勢待發。負責人告訴記者,2025年上半年,園區簽約項目達104個,計劃投資額近百億元。

前沿布局的“未來之光”

如果說科大訊飛回答了“技術如何服務當下”,那么在本源量子計算科技(合肥)股份有限公司(以下簡稱“本源量子”)與“夸父”裝置前,記者則感受到了一座城市面向未來的遠見與雄心。

在本源量子實驗室外,記者透過觀測窗,直觀地看到了國內首條量子芯片生產線。2024年,本源量子第三代自主超導量子計算機“本源悟空”成功上線,為全球眾多國家和地區提供算力服務。

“從設計到封裝,我們構建了一條自主可控的產業鏈,確保我國在量子計算這場‘未來之戰’中占據核心優勢。”本源量子相關負責人表示。

聚變堆主機關鍵系統大科學裝置(央廣網發 劉玉才 攝)

在科學島上,創新的維度拓展至更宏大的領域,“夸父逐日”的古老傳說被賦予新的時代內涵。

太陽蘊含著無盡的能量,內部源源不斷地發生著聚變反應,這一聚變能源具有原料豐富、安全高效、清潔低碳的獨特優點,聚變發電可提供近乎零碳排放的清潔能源。為了開發利用聚變能源,我國在合肥設計建造了大科學裝置——聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施(“夸父”項目)。這一設施可以為未來我國的聚變堆建設,提供技術支撐和大型研發測試平臺。

走進合肥科學島的聚變堆園區里,聚變堆主機八分之一真空室及總體安裝平臺已建造完成,這一高達20米、總重達295噸的“大家伙”巍然矗立,封存著人類對“終極能源”的不懈追求。

聚變堆主機八分之一真空室及總體安裝平臺(見習記者尹琳岑 攝)

“‘人造太陽’一旦實現,人類將真正邁向‘能源自由’。”園區講解員介紹道。在這一巨大裝置的身后,“夸父逐日”壁畫與眼前的科學現實遙相呼應,從“逐日”的浪漫想象到“造日”的堅實邁進,古老神話與現代科技在此完成跨越千年的對話。

不止量子信息與聚變能源產業,近年來,合肥還前瞻布局低空經濟、商業航天、人工智能、生物制造等產業新賽道,多個賽道上涌現新成果,呈現強勁發展勢頭。

中部崛起的“協同密碼”

亮眼的數據是城市發展最鮮活的注腳。2024年,合肥市國家科技型中小企業凈增2076戶,總數達1.3萬戶,新增國家專精特新“小巨人”企業60戶,A股上市企業數居省會城市第2位。在全球“科技集群”排名中,合肥躍升至第36位,前進4位。全年地區生產總值增長6.1%,規上工業增加值增幅居萬億城市首位。

中部地區在全國格局中舉足輕重,是我國重要的糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備制造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐。合肥的實踐,為中部地區共同崛起注入了強勁信心與寶貴經驗的同時,也展現了中部地區強勁的后發優勢。

訊飛小鎮內部(見習記者尹琳岑 攝)

當前,山西正積極融入轉型發展浪潮,煤炭先進產能占比持續提升,綠電外送規模位居全國首位;湖北武漢經開區聚焦智能網聯汽車、具身智能機器人、低空飛行器,跨界布局智能產業“新三大件”;湖南加快建設“4×4”現代化產業體系,從制造大省向制造強省堅定邁進;江西以項目為強引擎,培育發展新動能,大力推進能源、交通等基礎設施建設;河南圍繞筑牢“大國糧倉”,緊握農業“芯片”,全力端穩“中國飯碗”。

在中部崛起的熱土上,“大國糧倉”根基更加穩固,現代化產業體系加速構建,綠色發展底色愈發鮮明,協同發展道路越走越寬廣。未來,已來。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容