央廣網長沙5月21日消息(記者黃珂嵐 楊清)5月18日凌晨3時55分,北京首都國際機場迎來了一位特殊的“游子”——迄今發現的中國最早的帛書、流失海外79年的子彈庫帛書第二、三卷《五行令》與《攻守占》終于回到祖國懷抱。

在文物回歸之際,記者實地探訪了帛書的出土地——長沙子彈庫楚墓遺址,聽取這片土地上的歷史記憶。

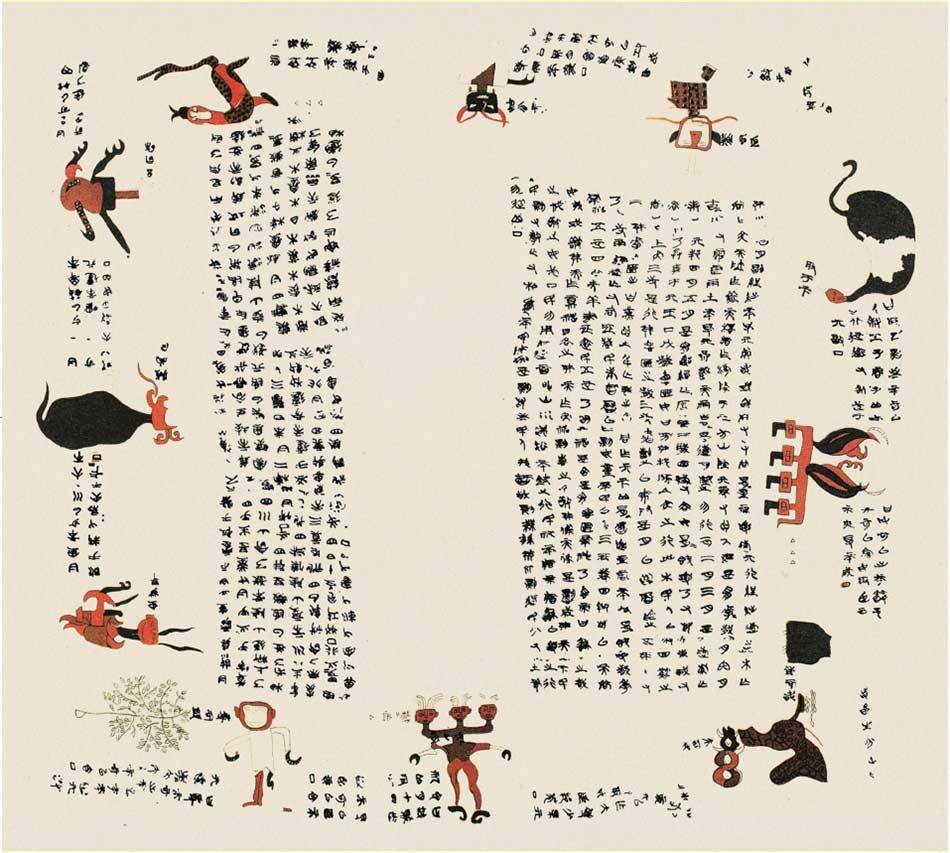

戰國楚帛書摹本(央廣網發 圖片來源:《文物里的早期中國》)

走進子彈庫:軍火庫與古墓的時空交錯

位于長沙的原湖南設計勘察院宿舍,曾是長沙子彈庫所在地。記者查閱相關資料后走訪發現,如今,這座具有傳奇色彩的戰國楚墓遺址在長沙城南中路楓樹岸巷、湖南省遙感中心一帶。

長沙市雨花區城南中路楓樹岸巷(央廣網記者 楊清 攝)

“原來的湖南設計勘察院宿舍就是‘子彈庫楚墓’遺址所在地。”當地居民吳嗲嗲在這里生活了近60年,他帶著記者走進湖南省遙感中心院內。

原來的“子彈庫”現已成為居民區(央廣網記者 楊清 攝)

“這里還保留了當年的圍墻,周邊的居民樓都經過幾輪翻新了。”吳嗲嗲指著斑駁的磚墻說道。走訪中,可以看到院內雜草從墻縫中頑強生長,四周環繞的居民樓與滄桑的老墻形成鮮明對比,墻面上深淺不一的痕跡,無聲訴說著往昔歲月。

子彈庫楚墓的位置(央廣網發 圖片來源:《子彈庫帛書》)

“我們小時候都管這兒叫‘子彈庫’。”吳嗲嗲回憶道,這里曾是戰時軍火庫,孩童時常能在周邊撿到子彈和彈殼。隨著軍火庫拆除,“子彈庫”這個臨時地名逐漸被淡忘,“現在年輕人大多不知道這個叫法了”。

盜墓往事:土夫子的秘密與國寶的漂泊

在此前總臺央視播出的五集大型文化節目《帛書傳奇》中,北京大學人文講席教授李零介紹了子彈庫帛書的源頭性價值,梳理帛書的考古發現和出土情況。

1942年9月,四名“土夫子”(長沙方言中對盜墓者的稱呼)在此盜掘了一座戰國楚墓,盜走包括帛書在內的大量文物。居民樓下,幾位納涼的老人都能講出一二。“那帛書先是被南門口的古董商唐鑒泉倒手,后來又到了蔡季襄手里。”一名老人娓娓道來。

蔡季襄耗時兩年修復裝裱,于1944年出版《晚周繒書考證》,讓這份“戰國孤本”首次公之于世。然而好景不長,1946年美國人柯強以“紅外線拍照”為由將帛書騙走,這件國寶就此開始了長達79年的海外漂泊。

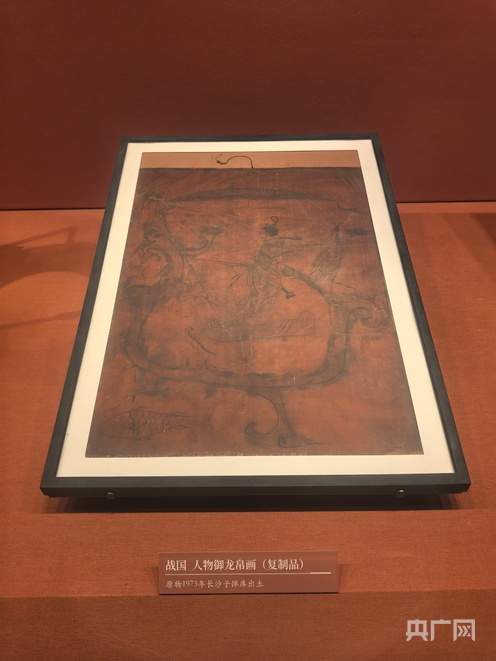

新中國成立后,四名“土夫子”加入考古隊,并參與了湖南省博物院1973年5月對子彈庫楚墓的發掘。經考古發現,該墓為一槨二棺,墓中還有一幅“人物御龍帛畫”、玉璧、絲麻織物等隨葬品。

湖南省博物院展出的人物御龍帛畫(復制品)(央廣網記者 黃珂嵐 攝)

記者在湖南省博物院也看到了這幅“人物御龍帛畫”,據工作人員介紹,這幅帛畫是目前僅有的兩幅戰國帛畫之一。這也從另一個角度再次說明,子彈庫帛書的價值無與倫比。

古今交融:遺址上的新生活

2021年,子彈庫楚墓遺址附近的湖南省地質中學工地也發現了古墓葬。記者查閱長沙市人民政府官網得知,長沙市文物考古研究所對該工地進行了搶救性發掘,可惜該發掘區內絕大多數墓葬已遭后期建設破壞,墓葬原始開口已不存在。該工地共清理墓葬51座,以土坑墓為主,包括戰國墓1座、漢代墓葬18座、唐五代墓葬2座、宋代墓葬17座等。此處發掘出土的文物以陶瓷器為主,另出土有大量金屬器。

記者從湖南省地質中學工作人員了解到,在經歷階段性的考古發掘和研究后,該區域的墓葬區都已回填平整,并未見文物保護標識。

在吳嗲嗲帶領下,記者來到社區一處老房子前。“1966年我剛搬來時,這兒都是兩層小樓。”他指著墻根處裸露的地基說道。如今遺址周邊,老舊的居民樓旁新開了幾家網紅湘菜館,還未到飯點,已有年輕人排隊等候。

“現在的年輕人可能不太了解這里的歷史了”,吳嗲嗲輕撫著斑駁的圍墻,眼中閃爍著期待,“但這次帛書回歸,應該能讓更多人記住這個地方。”

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容